Работа над проектом велась около шести лет в виде творческой лаборатории Шейна и его коллег — актёров, режиссёров, художников, музыкантов — совместно изучающих Маяковского, его время и своё отношение к его жизни и творчеству. Парадоксальным образом разговор о такой далёкой и монументальной фигуре оказался чрезвычайно личным и болезненным. Дело даже не в том, что о поэте Шейну рассказывал отец, вернее, не только в этом. Ведь у каждого, учившего стихи Маяковского в школе, есть семейная связь с его временем. Как правило, её стараются не трогать, как растяжки невидимых мин, ведущих к болезненной точке связи историй семьи и страны. Сегодня они натянуты так, что не заметить их невозможно.

Гениальный поэт, Маяковский прочно врос в советский миф и стал памятником эпохи, которая именно сейчас настойчиво просит осмысления. Больше того, личная жизнь поэта также стала мифом, завершившимся трагической смертью. Если прислушаться к себе, то эта трагедия, подспудный лейтмотив внешне счастливой жизни Страны Советов, звучит так отчётливо, что открываются другие её персонажи, палачи, наблюдатели, жертвы — ровесники наших дедушек и бабушек, их истории. Понимать и проживать эти невысказанные личные драмы и утраты прошлого чрезвычайно больно. История же Маяковского становится универсальным инструментом искусства, с помощью которого можно осторожно прикоснуться к истокам этой общей боли. Помимо этого, в ней каждый может увидеть то, что тревожит его именно сейчас, заметив в поступках персонажей свои отражения. Стена времени исчезает, все происходит здесь, с нами, в этом зале.

Фильм начинают документальные кадры современного эклектичного митинга — возбуждённая толпа, бессвязные лозунги, стяги, хоругви. Почти революция, почти 1917-й год. В репетиционный зал собрались артисты на читку сценария. Юрий Колокольников — Маяковский, Чулпан Хаматова и Людмила Максакова — Лиля Брик, Евгений Миронов — Яков Агранов и Лев Троцкий, Михаил Ефремов — Давид Бурлюк. Актёры неторопливо пробуют фразы на вкус, «входят в характер», беседуют между репликами. Каково это, быть Маяковским? Какова была Лиля? Даёт советы по постановке голоса Хаматова Колокольникову, или уже Лиля - поэту? «Она его мучила - он писал стихи, вот и всё!» - авторитетно заявляет Максакова. Нет, не так всё просто — появляется полиэкран, кадр разбит на четыре части, в каждом из них новый ракурс, новый оттенок идущего между артистами разговора. Миф Маяковского многогранен, его не определишь парой слов, но можно попытаться его прожить и выразить, хотя бы частично.

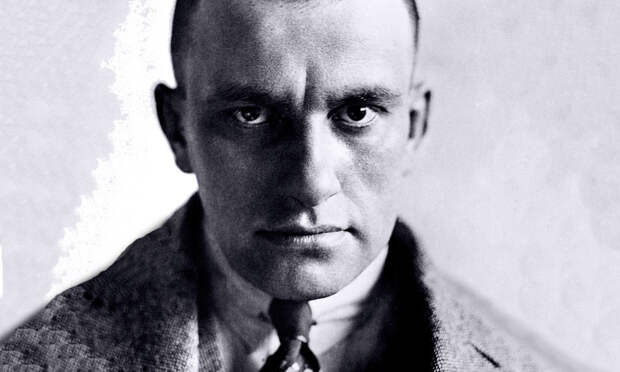

Работа продолжается, начинается сценическое движение, поиски портретного грима Маяковского, мучительно отдираемого от застывшего лица Колокольникова. Вот он же, придавленный к сцене огромной оконной рамой. Окна Роста? Пространство сужается, мы в маленькой комнате, литературном салоне семейства Брик-Маяковский. Костюмы, маски, личины — празднуют Новый Год? Репетируют «Клопа»? Приходит молодой чекист, «милый Яня» Агранов (Никита Ефремов), он свой на этом празднике жизни, режиссируемом Мейерхольдом (Антон Адасинский). Тут все и вся — Маяковский, всё к нему и о нём, только он сам здесь чужак, мучительно ищущий и не находящий выход вовне, на простор и свободу.

Фильм Шейна хирургически точно сшивает фрагменты огромной проделанной работы, не страшась размаха и не стесняясь в приёмах. Игровые сцены разнятся по стилистике, снимаются в условных выгородках, полноценных декорациях и на натуре. С ними легко монтируются документальные съёмки — Маяковского читают, Маяковского поют, его танцуют, о нём говорят, и эта пылкая одержимость ИМ совершенно неотразима. В ленту включён видеоарт, фрагменты документальных фильмов о поэте, мокументари, в котором пожилая Максакова проживает последний чёрно-белый день жизни пожилой Лили Брик, перед её самоубийством. Однако кажущийся хаос разнородного материала строго организован, и разобраться в нём вполне по силам не только искусствоведам и знатокам Маяковского. События фильма следуют хронологии его биографии — личной (знакомство с Бриками, сотрудничество, попытка разрыва отношений, смерть), художественной (этапы футуризма, конструктивизма и соцреализма), гражданской (певец революции - сомневающийся).

Личная тема намечена чётким пунктиром, нерушимый треугольник Лиля-Брик-Маяковский лишь обозначен, с юмором, болью и тактом. Лиля в трактовке Шейна, Ваксберга и Хаматовой видится любящим, но весьма требовательным критиком, чутким к огрехам творчества. Остальные любовные связи поэта сливаются с фоном, на котором акцентированы документальные видеоинтервью дочери Маяковского и его последней возлюбленной, Вероники Полонской. С почти отсутствующей фигурой Брика (Альберт Альбертс) из фильма исчезает ЛЕФ, так занимавший обоих мужчин, и едва понятен воцарившийся злополучный РАПП, вступление в который словно подвело черту в творческой жизни поэта перед его гибелью. Здесь визуальный образ, «безликая» аудитория из одних головных уборов, перед которой выступает Маяковский, говорит громче всяких слов.

Основное внимание привлечено к отношениям поэта и власти, и не случайно Якова Агранова, начальника Секретного отдела ОГПУ СССР, друга Бриков и Маяковского, играют сразу три актёра (Евгений Миронов, Никита Ефремов, Петр Верзилов). Шейн играет чекиста помельче, первую жертву революции, пожирающей своих детей, за которого безуспешно пытается вступиться Маяковский, но, как мы знаем, и сам Агранов, сделавший головокружительную и кровавую карьеру, будет расстрелян уже через 8 лет после гибели поэта. «Вы и есть революция!» - восторженно вещает Троцкий-Миронов Колокольникову в начале фильма. К концу картины понятно, что это было начало вполне конечной цепи трансформаций: сначала вы - революция, потом вы её творцы, далее работники, слуги, рабы и жертвы. Сперва ты очарован идеей, готов на лишения ради неё, но она настолько велика и всепожирающа, что ты просто обязан стать ничтожным, а лучше — мёртвым.

В финале фигура Маяковского видна воплощением покинутости и одиночества — собственно, так и описывали его последние дни неравнодушные современники, с удивлением и горечью убеждаясь в неотвратимости трагедии. Слишком живой для памятника при жизни, слишком чуткий для забвения, слишком нужный государству, чтобы получить от него свободу поэт словно смотрит смерти в лицо и не может перед ней устоять. После его гибели начнется другая эпоха, в которой фигурам такого масштаба уже не будет места. Художественные новаторства станут дизайном, памфлеты фельетонами, поэтическое пламя революции — лестью вождям, Маяковский — монументом. А потом времена изменятся (они всегда это делают), и за фасадом истукана откроется мощь живой личности, действующая и поныне.

Фильм Шейна и сам похож на живое изменчивое существо. Плотность его монтажа намекает на огромное количество закрытых пока дверей, сюжетных поворотов и ситуаций. «ВМаяковском» находится огромный творческий мир, который хочется рассматривать внимательнее, взаимодействовать с ним. Фактически картина стала качественно новым продолжением Антологии современного искусства Шейна и Митты, философским осмыслением процесса творчества, его неотделимости от личности художника и современной ему эпохи, поиском инструментов этого анализа. «ВМаяковский» уже не укладывается в тесные рамки фильма, требует расширения и идёт дальше.

«ВМаяковский» в прокате с 14 марта.

Свежие комментарии